Künstliche Intelligenz in der Videoüberwachung: Chancen und Herausforderungen für Sicherheit und Datenschutz

KI sauber im Unternehmen integrieren: Der 5-Schritte-Plan

Von der ersten Idee bis zur voll integrierten KI-Lösung – strukturiert, sicher und mit messbarem Erfolg

Strategie & Zieldefinition

Wir analysieren Ihre Geschäftsprozesse und identifizieren konkrete Use Cases mit dem höchsten ROI-Potenzial.

✓ Messbare KPIs definiert

Daten & DSGVO-Compliance

Vollständige Datenschutz-Analyse und Implementierung sicherer Datenverarbeitungsprozesse nach EU-Standards.

✓ 100% DSGVO-konform

Technologie- & Tool-Auswahl

Maßgeschneiderte Auswahl der optimalen KI-Lösung – von Azure OpenAI bis zu Open-Source-Alternativen.

✓ Beste Lösung für Ihren Fall

Pilotprojekt & Integration

Schneller Proof of Concept mit nahtloser Integration in Ihre bestehende IT-Infrastruktur und Workflows.

✓ Ergebnisse in 4-6 Wochen

Skalierung & Team-Schulung

Unternehmensweiter Rollout mit umfassenden Schulungen für maximale Akzeptanz und Produktivität.

✓ Ihr Team wird KI-fit

Inhaltsverzeichnis

Optimieren Sie Prozesse, automatisieren Sie Workflows und fördern Sie Zusammenarbeit – alles an einem Ort.

Das Wichtigste in Kürze

- Künstliche Intelligenz (KI) in der Videoüberwachung öffentlicher Räume ist ein kontrovers diskutiertes Thema in Deutschland.

- Befürworter sehen in KI-gestützter Videoüberwachung ein effektives Mittel zur Kriminalitätsprävention und -aufklärung, das die Effizienz der Polizeiarbeit steigern kann.

- Kritiker äußern erhebliche Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes, der informationellen Selbstbestimmung und des Potenzials für Massenüberwachung.

- Der EU AI Act setzt Rahmenbedingungen für biometrische Fernidentifizierung und Echtzeitüberwachung, erlaubt diese aber unter strengen Auflagen für schwere Straftaten und Terrorismusprävention.

- Die Debatte dreht sich oft um das Gleichgewicht zwischen dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung und dem Schutz individueller Freiheitsrechte.

- Pilotprojekte in deutschen Städten wie Mannheim zeigen sowohl Erfolge bei der frühzeitigen Erkennung verdächtiger Muster als auch Herausforderungen bei der Reduzierung von Fehlalarmen und der Datenevaluierung.

- Internationale Beispiele, insbesondere aus China, verdeutlichen das Potenzial für umfassende Überwachungsinfrastrukturen in sogenannten Smart Cities.

- Die Implementierung von KI-Videoüberwachung erfordert eine sorgfältige Abwägung rechtlicher, ethischer und technischer Aspekte, um Missbrauch zu verhindern und das Vertrauen der Bürger zu erhalten.

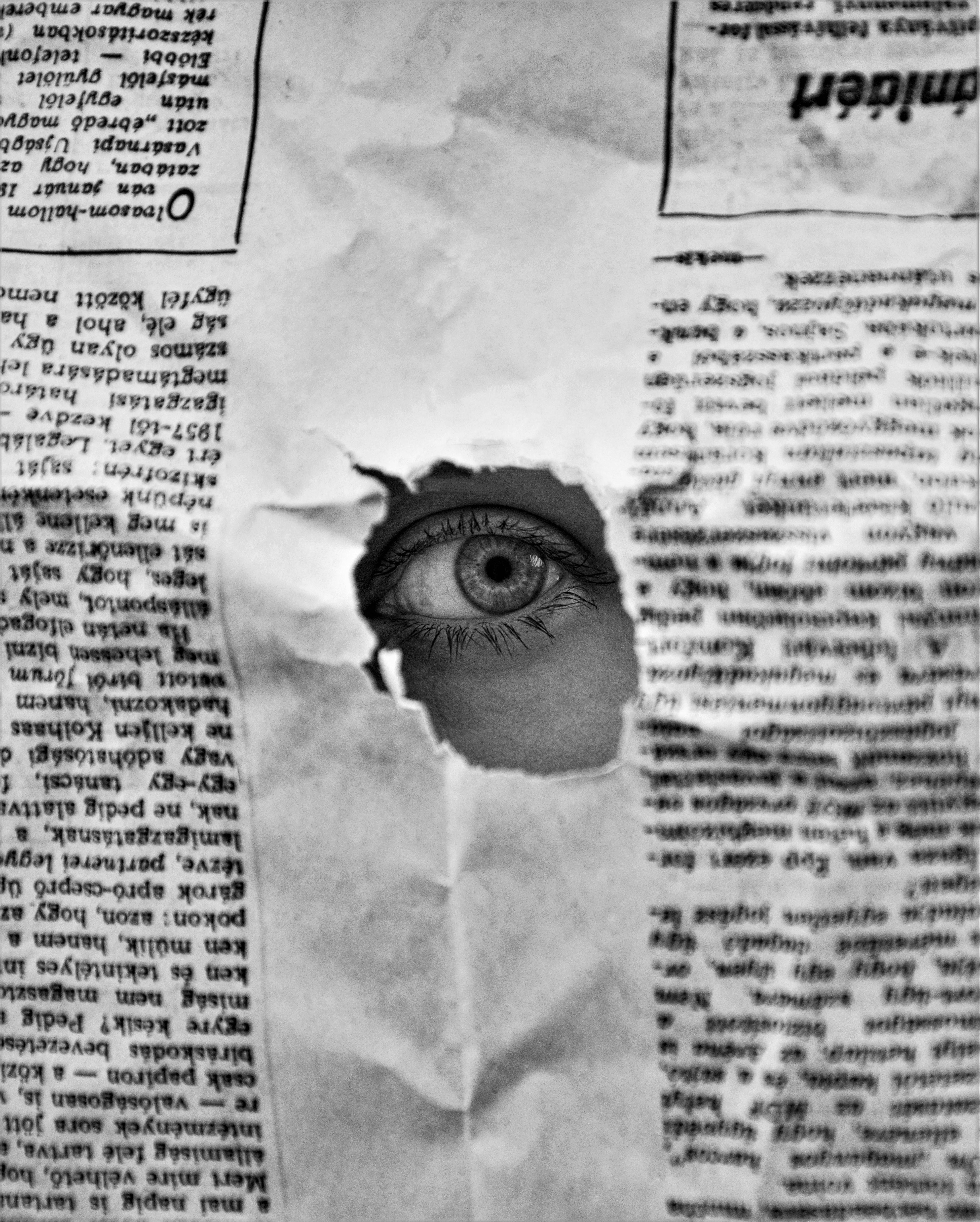

Die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in die Videoüberwachung öffentlicher Räume stellt eine der gegenwärtig meistdiskutierten technologischen Entwicklungen dar. In Deutschland wird diese Thematik intensiv erörtert, wobei sich Argumente für erhöhte Sicherheit und verbesserte Kriminalitätsbekämpfung mit schwerwiegenden Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der fundamentalen Freiheitsrechte der Bürger gegenüberstehen. Dieser Artikel beleuchtet die vielschichtigen Aspekte dieser Debatte, analysiert die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen und technischen Möglichkeiten sowie die damit verbundenen Chancen und Risiken.

Grundlagen und rechtliche Rahmenbedingungen der KI-Videoüberwachung

Videoüberwachung ist in deutschen Städten bereits weit verbreitet, insbesondere an Orten, die als Kriminalitätsschwerpunkte gelten. Die Weiterentwicklung dieser Systeme durch KI-Technologien ermöglicht jedoch eine neue Dimension der Überwachung und Analyse. KI-gestützte Videoüberwachungssysteme sind in der Lage, in Echtzeit riesige Mengen an Bilddaten zu verarbeiten, Muster zu erkennen und bestimmte Verhaltensweisen oder Objekte zu identifizieren. Dazu gehören beispielsweise die Erkennung von Waffen, aggressiven Körperhaltungen oder ungewöhnlichen Bewegungsmustern. Diese Fähigkeiten versprechen eine frühzeitigere Erkennung potenzieller Gefahren und eine effizientere Reaktion der Sicherheitskräfte.

Auf europäischer Ebene adressiert der AI Act, ein umfassendes Regelwerk für künstliche Intelligenz, die Nutzung biometrischer Daten im öffentlichen Raum. Grundsätzlich untersagt dieser Akt die biometrische Fernidentifizierung in Echtzeit für Zwecke der Strafverfolgung. Es existieren jedoch Ausnahmen für spezifische, eng definierte Szenarien. Dazu zählen die Suche nach Opfern von Entführung oder sexueller Ausbeutung, die Prävention terroristischer Anschläge sowie die Identifizierung von Verdächtigen bei schweren Straftaten. Für die nachträgliche Analyse von Videomaterial sind die Vorschriften weniger stringent, und biometrische Verfahren können unter Umständen auch ohne vorherige richterliche Genehmigung eingesetzt werden, sofern diese nachträglich eingeholt wird.

In Deutschland schaffen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) den rechtlichen Rahmen. Gemäß § 4 BDSG ist die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume nur zulässig, wenn sie erforderlich ist und schutzwürdige Interessen der Betroffenen nicht überwiegen. Artikel 6 der DSGVO erlaubt die Verarbeitung personenbezogener Daten durch KI nur auf Basis einer Rechtsgrundlage, eines nachweisbaren öffentlichen Interesses oder zum Schutz lebenswichtiger Interessen. Die Landespolizeigesetze der Bundesländer regeln diese Voraussetzungen zusätzlich, oft gekoppelt an das Vorhandensein nachweisbarer Kriminalitätsschwerpunkte.

Chancen und Versprechen der KI-Videoüberwachung

Die Befürworter der KI-Videoüberwachung betonen maßgeblich das Potenzial zur Steigerung der öffentlichen Sicherheit und zur effektiven Kriminalitätsbekämpfung. Zu den zentralen Argumenten gehören:

- Frühzeitige Gefahrenerkennung: KI-Systeme können verdächtige Verhaltensmuster oder Objekte in Echtzeit erkennen und Alarm schlagen, lange bevor menschliche Beobachter reagieren könnten. Dies ermöglicht eine schnellere Intervention und potenziell die Verhinderung von Straftaten.

- Effizienzsteigerung der Polizeiarbeit: Durch die Automatisierung der Videoanalyse können Polizeikräfte entlastet und gezielter eingesetzt werden. Statt stundenlang Videomaterial zu sichten, können sich Beamte auf vom System markierte kritische Situationen konzentrieren.

- Verbesserte Aufklärung von Straftaten: KI-Systeme können bei der nachträglichen Analyse von Videomaterial helfen, Täter zu identifizieren und Tathergänge zu rekonstruieren, was die Erfolgsquote bei der Strafverfolgung erhöhen kann.

- Subjektives Sicherheitsgefühl: Studien, wie beispielsweise aus Mannheim, deuten darauf hin, dass eine sichtbare Videoüberwachung das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung an Kriminalitätsschwerpunkten verbessern kann.

Pilotprojekte, wie das in Mannheim, welches 68 Kameras zwischen Hauptbahnhof und Marktplatz umfasst, davon zehn mit KI-Unterstützung, sollen die Wirksamkeit und die Herausforderungen in der Praxis evaluieren. Hierbei liegt der Fokus auf der Erkennung von Drogenhandel und Gewaltkriminalität. Die Ergebnisse zeigen, dass die intelligente Software bereits dabei hilft, schneller und zielgerichteter zum Einsatzort zu gelangen.

Risiken und Bedenken: Datenschutz und Freiheitsrechte

Trotz der potenziellen Vorteile werden von verschiedenen Seiten erhebliche Bedenken und Kritikpunkte geäußert. Diese konzentrieren sich primär auf den Schutz der Grundrechte und die Auswirkungen auf die demokratische Gesellschaft:

- Einschränkung der informationellen Selbstbestimmung: Die permanente Erfassung und Analyse biometrischer Daten im öffentlichen Raum könnte das Recht auf informationelle Selbstbestimmung fundamental untergraben. Bürger könnten das Gefühl entwickeln, ständig überwacht zu werden, was zu einer Einschränkung der freien Meinungsäußerung und zu einem sogenannten "Chilling Effect" führen könnte, bei dem Menschen ihr Verhalten anpassen, um nicht aufzufallen.

- Gefahr von Fehlalarmen und Diskriminierung: KI-Systeme sind nur so gut wie ihre Trainingsdaten. Qualitativer Mängel in diesen Daten können zu „falsch positiven“ oder „falsch negativen“ Ergebnissen führen. Dies birgt das Risiko von unbegründeten Verdächtigungen und Diskriminierung, insbesondere wenn die Systeme rassistische oder andere Vorurteile aus den Trainingsdaten übernehmen.

- Massenüberwachung und Machtkonzentration: Kritiker warnen vor der Etablierung einer umfassenden Überwachungsinfrastruktur, die eine grenzenlose Massenüberwachung ermöglicht. Dies könnte die Kontrolle der Exekutive reduzieren und die Macht auf wenige Akteure konzentrieren, was als Gefahr für die Demokratie angesehen wird.

- Rechtsunsicherheit und Umgehung von Vorschriften: Die Definition von "Echtzeit" im AI Act lässt Interpretationsspielraum, was es Behörden ermöglichen könnte, strengere Vorschriften für die Echtzeitüberwachung durch geringfügige Verzögerungen zu umgehen. Zudem wird die Nutzung von Gesichtssuchmaschinen wie Clearview AI oder PimEyes durch die Polizei von Experten als rechtswidrig eingestuft.

- Cyber-Sicherheitsrisiken: Die massenhafte Speicherung biometrischer Daten erhöht die Angriffsfläche für Cyberkriminelle. Ein erfolgreicher Angriff auf solche Datenbanken könnte Identitätsdiebstahl und Finanzbetrug in großem Umfang ermöglichen und das Vertrauen in die staatliche KI-Infrastruktur nachhaltig beschädigen.

Juristen und zivilgesellschaftliche Organisationen wie die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) haben bereits Verfassungsbeschwerden gegen den Einsatz solcher Technologien eingereicht, da sie die Rechte auf informationelle Selbstbestimmung und freie Meinungsäußerung bedroht sehen.

Internationale Perspektiven und Smart Cities

Ein Blick über die deutschen Grenzen hinaus zeigt unterschiedliche Ansätze und Entwicklungsstände bei der KI-Videoüberwachung. Während in einigen europäischen Ländern wie Großbritannien oder Frankreich KI-gestützte Systeme bereits stärker integriert sind, oft unter strenger Aufsicht von Datenschutzbehörden, existieren in anderen Regionen umfassendere Überwachungsinfrastrukturen.

Besonders hervorzuheben ist hierbei China, wo ein großer Teil der weltweiten Smart-City-Projekte angesiedelt ist. Diese Projekte gehen oft über die deutschen Vorstellungen einer Smart City hinaus und beinhalten den Ausbau einer weitreichenden KI-gestützten Massenüberwachung. Die Xiongan New Area, eine seit 2017 neu erbaute Hightech-Smart-City bei Peking, dient als Beispiel für eine solche Stadt der Zukunft, in der Überwachung und Steuerung der Bevölkerung durch KI-Systeme eine zentrale Rolle spielen.

Der chinesische Tech-Konzern Huawei vertreibt entsprechende Technologien weltweit unter dem Label „Safe Cities“. Beispiele wie die serbische Hauptstadt Belgrad, wo Teile der Stadt bereits vollständig überwacht werden, zeigen die globale Reichweite dieser Entwicklung. Die massenhafte Speicherung von Daten in solchen Systemen wirft nicht nur Fragen der Persönlichkeitsrechte auf, sondern auch die erhöhte Gefahr von Cyberangriffen und dem Missbrauch sensibler Informationen.

Der Mensch in der Entscheidungsschleife

Ein zentraler Konsens in der Debatte ist, dass der Mensch in der Entscheidungsschleife (Human-in-the-Loop) bleiben muss. KI-Systeme sollen beraten und Muster erkennen, die finale Entscheidung und Bewertung einer Situation soll jedoch stets bei menschlichen Operatoren liegen. Dies gilt sowohl für die Alarmierung bei potenziellen Gefahren als auch für die Nutzung von Daten zur Identifizierung von Personen. Die Technologie soll ein Werkzeug sein, das die menschliche Arbeit unterstützt und effizienter macht, aber nicht ersetzt.

Die qualitative Mängel in den Trainingsdaten und die damit verbundenen Fehlinterpretationen unterstreichen die Notwendigkeit menschlicher Kontrolle. Ein System, das eine Umarmung fälschlicherweise als gewalttätige Auseinandersetzung interpretiert, verdeutlicht die Grenzen der aktuellen KI-Technologie und die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Weiterentwicklung und Validierung.

Fazit und Ausblick

Die KI-Videoüberwachung im öffentlichen Raum ist eine Technologie mit ambivalentem Charakter. Sie bietet potenzielle Vorteile für die Kriminalitätsbekämpfung und die öffentliche Sicherheit, birgt jedoch gleichzeitig erhebliche Risiken für den Datenschutz und die Freiheitsrechte der Bürger. Die Debatte in Deutschland und Europa ist von dem Versuch geprägt, ein Gleichgewicht zwischen diesen konkurrierenden Interessen zu finden.

Die weitere Entwicklung und Implementierung dieser Technologien erfordert einen präzisen rechtlichen Rahmen, der den Schutz biometrischer Daten gewährleistet und Missbrauch verhindert. Transparenz über den Einsatz von KI-Systemen, die Möglichkeit zur Überprüfung von Entscheidungen und eine kontinuierliche ethische Reflexion sind unerlässlich. Die Erfahrungen aus Pilotprojekten und der internationale Vergleich liefern wertvolle Erkenntnisse, um informierte Entscheidungen über den zukünftigen Umgang mit KI-Videoüberwachung zu treffen.

Es bleibt eine zentrale Aufgabe für Gesetzgeber und Gesellschaft, den technologischen Fortschritt so zu gestalten, dass er dem Gemeinwohl dient, ohne die fundamentalen Werte einer freien und demokratischen Gesellschaft zu gefährden. Die Notwendigkeit einer objektiven Berichterstattung und einer fundierten Analyse dieser komplexen Materie ist dabei von größter Bedeutung.

Bibliographie

- Alisa Pankau. (2025, 27. Oktober). Debatte um KI-Videoüberwachung in Deutschland: Zwischen Kriminalprävention und Demokratieverlust. t3n.de. - Robin Böhm. (2025, 10. September). KI-Videoüberwachung: Zwischen Sicherheitsversprechen und Grundrechtsbedenken. ai-automation-engineers.de. - Nina Draese. (2025, 6. September). Videoüberwachung mit KI: Sicherheit oder Eingriff ins Grundrecht? ingenieur.de. - Süddeutsche Zeitung. (2025, 3. September). Wenn KI die Plätze und Bahnhöfe überwacht - lohnt sich das? sueddeutsche.de. - Pauline Schinkels, Timo Lenzen. (2025, 16. Februar). KI-Gesichtserkennung: Stimmt das eigentlich, dass Videoüberwachung Städte sicherer macht? zeit.de. - rsw.beck.de. (2025, 1. Januar). [Beck-Online Artikel]. beck.de. - Abgeordnetenhaus Berlin. (2025, 10. Juli). Plenarprotokoll 19/69. parlament-berlin.de. - Deutscher Bundestag. (2025, 16. Mai). Plenarprotokoll 21/5. dserver.bundestag.de. - Backnanger Kreiszeitung. (o. D.). Polizei: Smarte Videoüberwachung hilft. bkz.de. - Krumm, Julia Kristina. (2020, 22. März). Smarte private Videoüberwachung. library.oapen.org.

.svg)

.png)